Voici une analyse détaillée de l’intégration des armes laser dans les avions russes, leurs capacités et implications stratégiques.

La Russie investit activement dans le développement et l’intégration des armes laser sur ses plateformes aériennes. Ces systèmes, destinés à renforcer les capacités de défense et d’attaque, suscitent l’intérêt des experts en aéronautique militaire. Cet article examine les principaux programmes russes en matière d’armement laser aéroporté, leurs caractéristiques techniques et les défis associés à leur déploiement.

Le système Peresvet : une arme laser terrestre aux ambitions aéroportées

Le système Peresvet est une composante du programme d’armement laser développé par le complexe militaro-industriel russe depuis la fin des années 2000. Il est officiellement dévoilé en 2018 lors d’un discours du président Vladimir Poutine, sans qu’aucune spécification précise ne soit immédiatement rendue publique. Conçu pour aveugler ou désactiver les satellites d’observation ennemis, le Peresvet serait également capable de neutraliser certains types de missiles balistiques en phase ascendante, bien que cela reste à confirmer par des sources indépendantes.

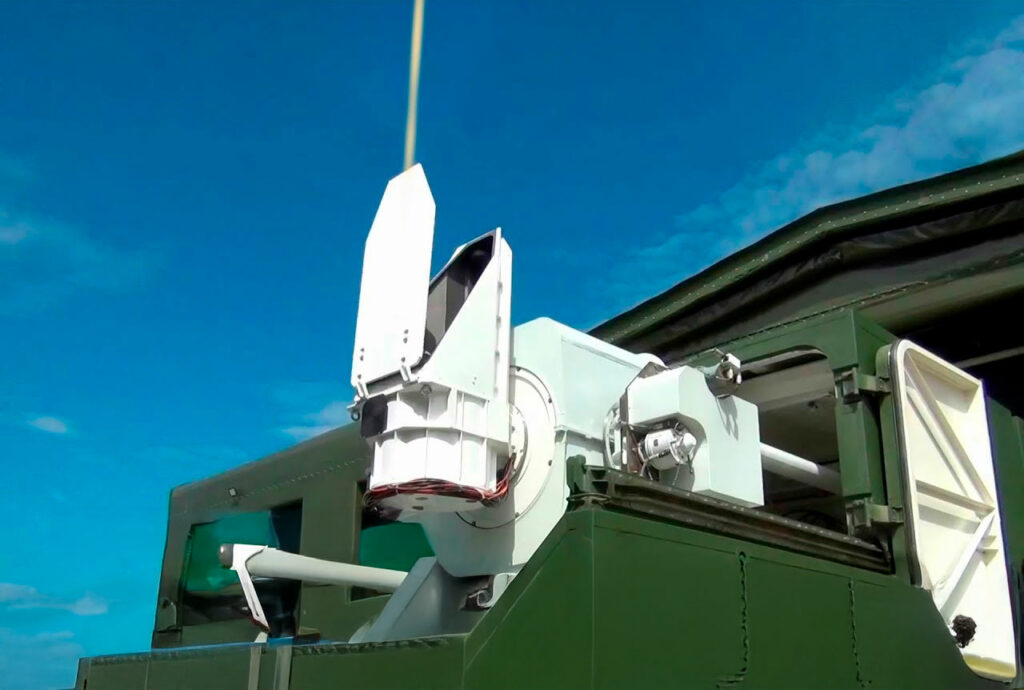

Le système repose sur un laser à haute énergie, probablement de type solide ou à fibres optiques, monté sur un véhicule lourd spécifiquement modifié. Il est alimenté par un générateur électrique embarqué, dont la puissance estimée serait supérieure à 1 mégawatt, ce qui implique une infrastructure énergétique très imposante. Sa portée théorique varie selon les conditions atmosphériques, mais des documents classifiés fuites indiqueraient une capacité d’interférence avec des objets en orbite basse (LEO), soit entre 200 et 1 100 kilomètres d’altitude. L’ensemble serait doté d’un système optoélectronique automatisé permettant une couverture azimutale de 360 degrés et une élévation de 21 à 155 degrés, ce qui permet de suivre des cibles mobiles en orbite avec une grande souplesse d’orientation.

L’idée d’une version aéroportée du Peresvet a été évoquée par plusieurs responsables du ministère de la Défense russe, dans le but d’étendre la mobilité et la réactivité de ce type d’arme. Cependant, cette évolution présente plusieurs limites techniques. Le système requiert une alimentation continue en énergie électrique de haute intensité, difficile à intégrer dans un aéronef sans recours à des groupes électrogènes de grande taille, incompatibles avec les contraintes de masse et de volume des avions de combat actuels. De plus, le refroidissement du laser est critique : les prototypes terrestres utilisent des systèmes de refroidissement liquide complexes, qui seraient difficilement adaptables à une plateforme volante.

Des essais seraient en cours sur des plateformes de type Il-76 modifié, mais aucune version opérationnelle n’a encore été déployée en vol. La Russie semble pour l’instant privilégier l’usage terrestre du Peresvet, en attente d’un saut technologique dans les systèmes de stockage d’énergie embarquée.

Le programme Sokol-Eshelon : une tentative d’armement laser aéroporté

Le programme Sokol-Eshelon est l’initiative russe la plus aboutie en matière d’armement laser aéroporté. Son origine remonte à l’époque soviétique, dans les années 1980, sous le nom de code 1K17 Szhatie. L’objectif initial était de créer un système capable d’aveugler ou de désactiver des capteurs optiques et électro-optiques de satellites militaires en orbite basse (Low Earth Orbit, LEO), tout en volant à haute altitude au-dessus du territoire soviétique.

La plateforme choisie pour ce programme est le Beriev A-60, dérivé de l’avion de transport Ilyushin Il-76MD, dont la cellule a été profondément modifiée pour intégrer un système laser de grande puissance. Le dispositif se compose d’une tourelle télescopique placée sur le dos du fuselage, juste en avant de la dérive verticale, renfermant l’optique principale du laser. Le système émet un faisceau vertical dirigé vers le ciel, destiné à interférer avec les satellites de reconnaissance.

Le laser embarqué est supposé être de classe mégawatt, alimenté par des générateurs auxiliaires montés à bord. Les essais initiaux dans les années 1980 ont mis en évidence les limites de la technologie disponible à l’époque : stabilité du faisceau en vol, puissance insuffisante, poids élevé, et gestion thermique complexe. À la fin des années 1990, le programme est mis en sommeil à la suite de la crise économique russe.

Il est relancé au début des années 2000, avec l’apparition de composants optiques plus compacts et de sources laser plus efficaces. La version modernisée du Beriev A-60, désignée parfois 1LK222, aurait effectué plusieurs vols d’essai au-dessus de la région de Taganrog et de l’aérodrome de Chkalovsky. Aucun tir réel contre un satellite n’a été documenté, mais plusieurs sources indiquent des tests de calibration du faisceau contre des cibles orbitales simulées.

Le programme reste aujourd’hui classifié, mais son maintien suggère une volonté stratégique de doter les avions russes d’une capacité d’interférence optique à haute altitude. Toutefois, les limites physiques du laser dans l’atmosphère (diffusion, absorption, turbulence) et les contraintes de puissance embarquée continuent de restreindre son efficacité opérationnelle réelle.

Les défis techniques de l’intégration des armes laser sur les avions russes

L’intégration d’armes laser sur des avions russes soulève plusieurs verrous techniques significatifs. Le premier concerne l’alimentation électrique. Un laser à haute énergie opérationnel, notamment de classe mégawatt, nécessite une puissance électrique continue qui dépasse largement les capacités des générateurs habituellement installés à bord des avions de combat. À titre d’exemple, un laser de 1 MW nécessite une source d’énergie capable de fournir au minimum 3 à 4 MW de puissance brute pour compenser les pertes thermiques et mécaniques. Or, même les appareils de transport comme l’Il-76 ne peuvent produire qu’environ 200 à 300 kW d’énergie électrique dans leur configuration standard. Cela impose l’ajout de groupes électrogènes auxiliaires, augmentant la masse totale et réduisant l’autonomie de la plateforme.

La gestion thermique est un second point critique. Les lasers à haute énergie convertissent environ 20 à 30 % de l’énergie absorbée en rayonnement utile. Le reste est dissipé sous forme de chaleur, souvent à raison de centaines de kilowatts à gérer en temps réel. En environnement aérien, les systèmes de refroidissement liquide, habituellement employés pour les versions terrestres comme le Peresvet, sont difficilement adaptables à des cellules d’avion. La dissipation de la chaleur en vol nécessite des échangeurs thermiques très efficaces et légers, capables d’opérer dans des conditions de faible pression atmosphérique. Cette contrainte limite fortement les durées de tir possibles et nécessite une séquence d’engagement très brève.

Enfin, le ciblage en mouvement constitue une autre difficulté. À haute vitesse, les micro-vibrations, les turbulences atmosphériques, ainsi que les changements de vecteurs dynamiques de l’avion peuvent perturber la trajectoire du faisceau. Un décalage de quelques microradians peut suffire à perdre la cible, surtout à longue distance. Pour compenser ces instabilités, des gyrostabilisateurs haute précision et des systèmes de poursuite optique avec correction en temps réel sont requis. Ces technologies sont encore en cours de développement en Russie, et leur intégration dans un environnement militaire opérationnel fiable reste incertaine.

Ainsi, l’emploi de lasers embarqués à bord d’aéronefs russes impose de repenser l’architecture énergétique, thermique et optomécanique des plateformes existantes.

Les implications stratégiques et les perspectives d’avenir

L’intégration d’armes laser sur des avions russes s’inscrit dans une logique stratégique centrée sur l’anticipation des futurs conflits à haute intensité et à fort contenu technologique. Ces armes permettent, en théorie, d’engager des cibles sans contrainte de munitions physiques, avec une vitesse d’interception quasi instantanée. Dans un contexte où les menaces aériennes deviennent plus nombreuses, mobiles et furtives – qu’il s’agisse de drones de reconnaissance, de munitions rôdeuses ou de missiles hypersoniques – les lasers offrent une solution complémentaire aux défenses traditionnelles, en ciblant la partie la plus vulnérable de ces engins : leurs capteurs optiques et électroniques.

La neutralisation de satellites en orbite basse est un autre axe stratégique. Les États-Unis, la Chine et la Russie dépendent de leurs constellations de satellites pour le positionnement, les communications et la surveillance. Un système laser embarqué, capable de désactiver temporairement ou définitivement les instruments d’un satellite adverse, constituerait un outil de déni d’accès sans recours à une frappe cinétique, évitant ainsi une escalade directe. Cette fonction antisatellite reste pour l’instant expérimentale, mais elle pourrait à terme devenir un élément de dissuasion non déclaré dans l’arsenal russe.

Cependant, plusieurs limitations freinent une mise en service opérationnelle à large échelle. Le coût de développement de ces technologies est élevé, tant sur le plan de la recherche que de l’intégration industrielle. De plus, leur efficacité dépend fortement des conditions météorologiques et atmosphériques : la poussière, l’humidité ou la neige atténuent la puissance du faisceau. À ce jour, les systèmes en service sont cantonnés à des rôles de test ou de démonstration technologique.

Les perspectives d’avenir reposent sur trois leviers : la miniaturisation des sources d’énergie, l’optimisation des systèmes de refroidissement en vol, et le développement de cellules d’aéronefs conçues dès l’origine pour intégrer des lasers. Si ces conditions sont remplies, la Russie pourrait transformer ses plateformes aériennes en systèmes de guerre électronique actifs à haute énergie, capables d’interférer directement avec les réseaux de commandement, de guidage et de surveillance de l’adversaire. Le calendrier de cette transition reste incertain, mais les investissements récents suggèrent une priorité accordée à cette évolution.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.