Le projet Artemis teste des drones kamikazes longue portée, conçus par des entreprises ukrainiennes et américaines, pour contrer les guerres électroniques.

Le projet Artemis du Defense Innovation Unit (DIU) teste de nouveaux drones kamikazes longue portée, développés notamment par des entreprises ukrainiennes associées à des firmes américaines. L’objectif est d’identifier des plateformes unidirectionnelles capables d’opérer entre 50 et 300 km, en conditions de brouillage GNSS et guerre électronique, avec des coûts compatibles avec une production en masse. Ce programme s’inscrit dans une logique d’adaptation à la réalité des combats en Ukraine et à la nécessité de renforcer les capacités de frappe à distance du Pentagone, notamment en vue d’un éventuel conflit de haute intensité dans le Pacifique. Les démonstrations opérationnelles doivent aboutir avant mai 2025, avec une exigence d’intégration rapide dans l’inventaire militaire.

Des drones kamikazes adaptés aux réalités opérationnelles

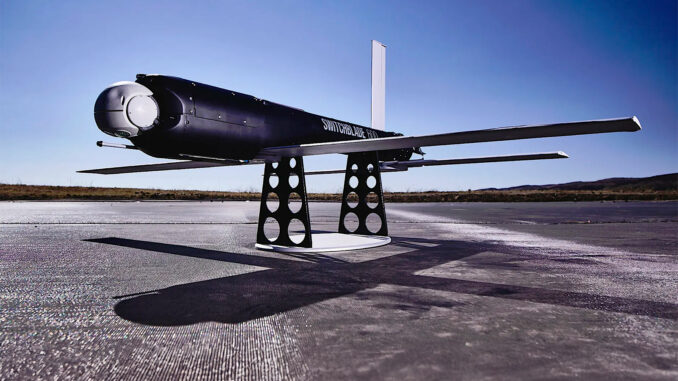

Les spécifications du projet Artemis traduisent une adaptation tactique directe aux leçons du front ukrainien. Les drones doivent couvrir une distance comprise entre 50 et 300 kilomètres, soit un rayon d’action supérieur à celui des modèles comme le Switchblade 300 (environ 15 km) ou 600 (environ 40 km). Ce saut capacitaire vise à frapper des cibles en profondeur, tout en évitant les systèmes de défense ennemis.

Le besoin de drones résistants au brouillage GPS et capables d’évoluer dans un environnement électromagnétique hostile répond à un enjeu tactique devenu central. En Ukraine, les forces russes ont largement recours au brouillage GNSS, compromettant l’efficacité des munitions de précision occidentales, notamment les JDAM-ER ou les GLSDB. Cela impose aux systèmes autonomes de disposer de navigations inertielles, de référentiels optiques ou de capteurs alternatifs. Le coût de ces technologies doit rester inférieur à 50 000 euros par unité, pour assurer une utilisation en volume, comme le souhaite le Congrès américain.

Les drones testés devront également être sol-lancés, manœuvrables à basse altitude, compatibles avec différents types de charges utiles, et faciles à modifier, dans une logique d’adaptation rapide au théâtre d’opérations. Ces spécifications traduisent une volonté de flexibilité opérationnelle, dans des délais d’intégration très courts, inférieurs à 12 mois.

Un marché en pleine mutation : vers une production à bas coût

Le DIU a reçu 165 propositions en quatre mois, signe de l’intense activité du secteur. Le choix de quatre prototypes implique une volonté de réduire la dépendance aux industriels traditionnels et de favoriser les PME technologiques. Cette dynamique vise à réduire les coûts et à accélérer l’innovation. Le contrat de près de 940 millions d’euros signé en 2023 avec Aerovironment pour des Switchblade 300 et 600 en est une illustration, mais la soutenabilité budgétaire d’un conflit prolongé impose d’autres solutions.

Les acteurs comme Dragoon Technologies, moins connus, participent à cette dynamique de munitions jetables peu coûteuses. Selon plusieurs rapports industriels, un drone kamikaze à usage unique peut être produit pour moins de 30 000 euros, contre plus de 200 000 euros pour un missile de croisière tactique comme le AGM-158 JASSM.

Dans cette logique, la démultiplication des fournisseurs et l’ouverture du marché à des entreprises non conventionnelles deviennent des impératifs stratégiques. L’objectif est double : accélérer les livraisons et assurer une résilience industrielle en cas de guerre prolongée.

L’Ukraine, laboratoire de guerre asymétrique à distance

Le choix d’entreprises ukrainiennes partenaires souligne la valeur ajoutée technologique de l’industrie de défense ukrainienne. Depuis deux ans, des drones comme les UJ-22 Airborne ou les versions modifiées de light aircraft ont frappé plusieurs infrastructures russes situées à plus de 800 km, comme les raffineries de Novokuibyshevsk ou la zone industrielle d’Alabuga, où sont assemblés les drones Shahed-136.

Ces attaques illustrent l’efficacité stratégique des frappes low-cost longue distance. Selon les données compilées par le Centre for Strategic and International Studies (CSIS), près de 30 % des infrastructures pétrolières russes situées à plus de 500 km du front ont été ciblées depuis 2023.

L’approche ukrainienne repose sur des systèmes légers, peu coûteux, mais à forte valeur d’impact. Cette stratégie impose une redéfinition des doctrines d’attaque en profondeur, notamment en milieu contesté. C’est précisément dans cette perspective que le projet Artemis puise sa légitimité opérationnelle.

Une réponse aux lacunes capacitaires américaines et aux tensions géopolitiques

Le Pentagone alerte depuis 2021 sur les limites de ses stocks de munitions à longue portée, face à une guerre potentielle dans le Pacifique. Le budget de la défense 2024 prévoit plus de 7,5 milliards d’euros dédiés aux armes standoff. Pourtant, les délais de production restent trop longs : 24 à 36 mois pour les missiles classiques, contre 6 mois pour un drone kamikaze standardisé.

Dans ce contexte, les drones longue portée sont une solution de saturation, permettant à des petits États membres de l’OTAN de participer à des opérations de dissuasion, sans accéder à des armements onéreux. Le concept de “high-low mix” évoqué par le général James Hecker souligne cette complémentarité entre technologies coûteuses et systèmes accessibles.

L’enjeu est donc industriel, mais aussi géopolitique : élargir l’accès aux capacités de frappe, y compris pour les partenaires secondaires, dans un contexte de confrontation multipolaire. L’intégration rapide de drones kamikazes pourrait ainsi rééquilibrer les rapports de force tactiques, notamment dans les zones grises de conflit.

Vers une hybridation progressive avec les missiles de croisière

Les spécifications du programme Artemis (portée, charge utile, adaptation modulaire) rendent floue la distinction entre drone kamikaze et missile de croisière léger. Certains analystes estiment que ces drones pourraient à terme remplacer des munitions classiques, en assurant des frappes de précision semi-autonomes. C’est l’objet du programme Enterprise Test Vehicle (ETV), parallèle à Artemis, qui vise à produire des missiles à bas coût inspirés des UAV.

Ce mouvement s’inscrit dans une logique d’hybridation des munitions. Selon le think-tank RAND Corporation, les armées occidentales devront, d’ici 2030, convertir au moins 25 % de leurs stocks conventionnels en systèmes UAV semi-autonomes, afin d’assurer la résilience logistique en conflit prolongé.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.