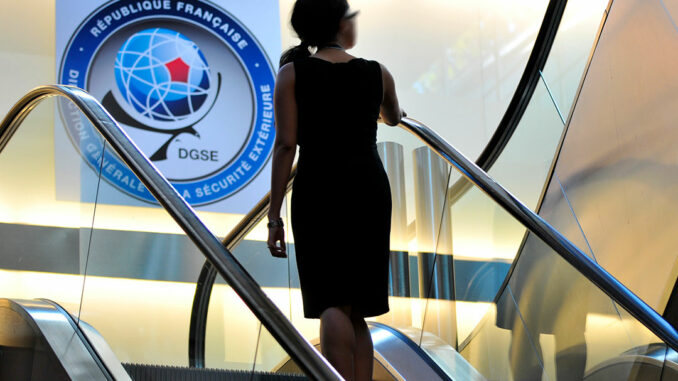

Découvrez la DGSE : histoire, missions, organisation, opérations, recrutement, zones d’action et influence dans le renseignement mondial.

La DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, est l’agence de renseignement extérieure française. Elle dépend du ministère des Armées. Elle a pour mission principale de collecter du renseignement à l’étranger, de prévenir les menaces contre les intérêts français et de mener des opérations clandestines. Son rôle est souvent comparé à celui de la CIA aux États-Unis ou du MI6 au Royaume-Uni. Elle agit en dehors du territoire national et travaille en coopération avec d’autres services, notamment la DGSI pour les questions intérieures.

La DGSE reste discrète dans ses actions, mais joue un rôle structurant dans la politique étrangère et la sécurité de la France. L’agence travaille aussi bien sur le terrorisme, les conflits armés, les trafics internationaux, que sur les cybermenaces ou les enjeux géopolitiques.

Fondée officiellement en 1982, elle est le fruit de la fusion d’organismes précédents comme le SDECE. Depuis sa création, elle a connu plusieurs évolutions pour s’adapter aux nouvelles menaces. Elle s’appuie aujourd’hui sur une organisation complexe, des moyens techniques puissants et un réseau mondial.

L’image de la DGSE reste influencée par la culture du secret et par des représentations fictionnelles. Pourtant, sa réalité est structurée, réglementée et souvent intégrée à des coalitions internationales de renseignement. L’agence intervient sur des terrains variés avec des profils de personnels très divers. Cet article explore son fonctionnement, ses missions, ses succès et ses limites, pour mieux comprendre ce que sont les services extérieurs français aujourd’hui.

Présentation de la DGSE

Le rôle et rattachement institutionnel

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) est le service de renseignement extérieur de la France. Elle est rattachée au ministère des Armées. Sa mission principale consiste à recueillir des renseignements à l’étranger pour éclairer les plus hautes autorités de l’État. Elle contribue ainsi à la souveraineté nationale et à la protection des intérêts vitaux du pays.

Les missions générales à l’étranger

Les missions de la DGSE à l’étranger sont variées :

- Lutte anti-terroriste : Identifier les groupes terroristes, comprendre leur organisation et leurs filières de recrutement, et déjouer les attentats planifiés depuis l’étranger.

- Contre-prolifération : Empêcher la diffusion d’armements, notamment nucléaires, chimiques et biologiques.

- Géopolitique : Analyser les situations politiques internationales pour anticiper les crises et informer les décideurs français.

- Contre-espionnage : Détecter et neutraliser les activités d’espionnage dirigées contre la France.

- Cyberdéfense : Protéger les systèmes d’information français contre les cyberattaques et les intrusions.

La comparaison avec d’autres services internationaux

La DGSE est souvent comparée à d’autres services de renseignement étrangers. Par exemple :

- MI6 (Royaume-Uni) : Connu sous le nom de Secret Intelligence Service, le MI6 se spécialise dans l’espionnage étranger et les activités de contre-espionnage.

- CIA (États-Unis) : La Central Intelligence Agency est responsable de la collecte de renseignements étrangers et des opérations paramilitaires.

Bien que ces agences partagent des missions similaires, leurs structures et rattachements institutionnels diffèrent. La DGSE est sous l’autorité du ministère des Armées, contrairement à la CIA qui est une agence civile indépendante.

Historique et création

Origines : du Bureau central de renseignements à la création du SDECE

En 1940, le général de Gaulle charge André Dewavrin, alias “colonel Passy”, de mettre en place un service de renseignement pour la France libre. Ce service devient le Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) en 1942. En novembre 1943, le BCRA fusionne avec les services spéciaux d’Alger pour former la Direction générale des services spéciaux (DGSS). En octobre 1944, la DGSS est rebaptisée Direction générale des études et recherches (DGER). Enfin, le 28 décembre 1945, le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) est créé, consolidant les structures précédentes sous une seule entité dédiée au renseignement extérieur de la France.

Transformation en DGSE en 1982

Le 2 avril 1982, le SDECE est remplacé par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Cette transformation vise à moderniser le service et à renforcer son efficacité dans un contexte international changeant. Pierre Marion est nommé premier directeur de la DGSE.

Les réformes post-affaires politiques (Rainbow Warrior, affaire Farewell)

En 1985, l’affaire du Rainbow Warrior éclate lorsque des agents de la DGSE coulent le navire de Greenpeace dans le port d’Auckland, entraînant la mort d’un photographe. Cette opération, nommée “Satanic”, conduit au limogeage de l’amiral Pierre Lacoste, alors directeur de la DGSE.

Parallèlement, l’affaire Farewell révèle en 1981 qu’un colonel du KGB, Vladimir Vetrov, a fourni à la DGSE des informations cruciales sur les activités d’espionnage soviétiques. Ces révélations ont des répercussions majeures sur les relations Est-Ouest et renforcent la position de la France dans le domaine du renseignement.

Ces événements entraînent une série de réformes internes visant à améliorer la coordination, la transparence et l’efficacité des opérations de la DGSE.

Les personnalités clés

Pierre Marion, premier directeur de la DGSE

Pierre Marion (1921-2010) a été le premier directeur de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), de 1981 à 1982. Diplômé de l’École polytechnique, il a occupé des postes de direction chez Air France et à l’Aérospatiale. En juin 1981, le président François Mitterrand le nomme à la tête du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), avec pour mission de réorganiser le service. Sous sa direction, le SDECE est transformé en DGSE en avril 1982. Marion a initié une modernisation rapide, incluant l’informatisation, la création d’une division dédiée au renseignement économique et le recrutement accru de civils issus de diverses disciplines. Il a également relancé les opérations de renseignement en Union soviétique et aux États-Unis. Son mandat a pris fin en novembre 1982, remplacé par l’amiral Pierre Lacoste.

Claude Silberzahn et la réforme post-Guerre froide

Claude Silberzahn a dirigé la DGSE de 1989 à 1993, période marquée par la fin de la Guerre froide. Ancien préfet et directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, il a entrepris une réforme visant à adapter la DGSE au nouvel environnement géopolitique. Sous sa direction, l’agence a recentré ses activités sur le renseignement économique et la lutte contre la prolifération des armes. Silberzahn a également renforcé la coopération avec les services de renseignement étrangers et amélioré la coordination avec les autres agences françaises.

Bernard Bajolet et l’adaptation au terrorisme global

Bernard Bajolet a été directeur de la DGSE de 2013 à 2017. Diplomate de carrière, ancien ambassadeur en Afghanistan, en Irak et en Algérie, il a orienté la DGSE vers la lutte contre le terrorisme international. Sous sa direction, l’agence a intensifié ses efforts contre les groupes djihadistes au Sahel et au Moyen-Orient. Bajolet a également mis l’accent sur le développement des capacités en cyberdéfense et sur l’amélioration des technologies de surveillance.

Nicolas Lerner, directeur actuel : mission, profil, priorités

Nicolas Lerner est le directeur général de la DGSE depuis le 9 janvier 2024. Né en 1977, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il a intégré le ministère de l’Intérieur en 2004. Après avoir occupé divers postes, dont celui de coordinateur pour la sécurité en Corse-du-Sud, il devient directeur adjoint du cabinet au ministère de l’Intérieur en 2018. Il est ensuite nommé directeur général de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) en 2018, avant de prendre la tête de la DGSE en 2024. Sous sa direction, la DGSE se concentre sur la modernisation de ses infrastructures, notamment avec le projet de nouveau siège au Fort Neuf de Vincennes, et sur le renforcement des capacités en cyberdéfense et en intelligence artificielle. Lerner met également l’accent sur l’amélioration de la coopération internationale et l’adaptation aux nouvelles menaces géopolitiques.

Organisation interne

Une répartition en directions

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) est structurée en plusieurs directions principales, chacune ayant des responsabilités spécifiques :

- Secrétariat général pour l’analyse et la stratégie : Coordonne les analyses stratégiques et assure la synthèse des renseignements collectés.

- Direction de l’administration : Gère les ressources humaines, les finances et les aspects logistiques de l’organisation.

- Direction du renseignement : Responsable de la collecte et de l’analyse des informations provenant de sources humaines et techniques.

- Direction des opérations : Planifie et exécute des opérations clandestines à l’étranger pour protéger les intérêts nationaux.

- Direction technique : Développe et met en œuvre des technologies avancées pour le renseignement, y compris la surveillance électronique et la cybersécurité.

Cette structure permet à la DGSE de couvrir efficacement l’ensemble du spectre des activités de renseignement extérieur.

Nombre d’agents (estimations)

Les effectifs de la DGSE ont connu une croissance significative au fil des années. En 2008, l’agence comptait environ 4 400 agents. Selon les projections, ce nombre devrait atteindre environ 6 100 équivalents temps plein en 2025, excluant le Service Action, ce qui représente une augmentation de 38 % sur 17 ans. Cette expansion vise notamment à renforcer les capacités dans les domaines du cyber et du renseignement numérique.

Budget annuel (chiffres publics disponibles)

Le budget de la DGSE a également augmenté pour soutenir l’expansion de ses missions. En 2025, l’agence dispose d’une enveloppe budgétaire de 1,066 milliard d’euros, marquant une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse reflète l’engagement de la France à renforcer ses capacités en matière de cybersécurité, d’intelligence artificielle et de renseignement numérique.

Les missions et champs d’intervention

La lutte contre le terrorisme

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme. Elle identifie et surveille les groupes terroristes à l’étranger, analyse leurs structures, modes opératoires et sources de financement. Ces informations permettent de prévenir des attentats et de démanteler des réseaux avant qu’ils n’agissent. Par exemple, la DGSE a participé à des opérations visant des leaders de groupes djihadistes au Sahel.

La surveillance des zones de crise

La DGSE surveille les zones de crise à travers le monde pour anticiper les conflits et évaluer leurs impacts potentiels sur la sécurité nationale. Elle collecte des informations sur les mouvements politiques, militaires et économiques dans des régions instables. Cette veille stratégique aide les autorités françaises à prendre des décisions éclairées en matière de politique étrangère et de défense. Par exemple, la DGSE a suivi de près les évolutions en Afrique de l’Ouest, notamment au Burkina Faso, pour adapter les stratégies françaises dans la région.

La cybersécurité et guerre numérique

Face à la montée des menaces cybernétiques, la DGSE s’investit dans la cybersécurité et la guerre numérique. Elle détecte et neutralise les cyberattaques visant les infrastructures critiques françaises. De plus, elle mène des opérations offensives pour perturber les capacités numériques d’adversaires potentiels. La DGSE collabore avec d’autres agences nationales et internationales pour renforcer la résilience cybernétique de la France.

L’influence et contre-ingérence

La DGSE mène des actions d’influence pour promouvoir les intérêts français à l’étranger. Elle s’engage également dans des opérations de contre-ingérence pour identifier et contrer les tentatives d’espionnage ou de manipulation étrangère visant la France. Ces activités protègent les informations sensibles et maintiennent l’intégrité des institutions françaises. Par exemple, la DGSE a détecté des tentatives d’ingérence lors d’élections nationales et a pris des mesures pour les neutraliser.

Les unités et les moyens d’action

Unités clandestines et opérations spéciales

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) dispose d’une division spécialisée dans les opérations clandestines, appelée Division Action. Cette unité est chargée de planifier et d’exécuter des missions secrètes, incluant le sabotage, la destruction de matériel, l’élimination ciblée, la capture, l’interrogation, l’infiltration et l’exfiltration en territoire hostile, ainsi que la libération d’otages. Les agents de la Division Action sont principalement issus des forces armées françaises, notamment des unités parachutistes et des forces spéciales. Ils sont regroupés au sein de plusieurs centres d’entraînement spécialisés :

- Centre Parachutiste d’Entraînement Spécialisé (CPES) à Cercottes, dédié aux opérations clandestines.

- Centre Parachutiste d’Instruction Spécialisée (CPIS) à Perpignan, formant des commandos spéciaux.

- Centre Parachutiste d’Entraînement aux Opérations Maritimes (CPEOM) à Quélern, spécialisé dans la formation des nageurs de combat.

Ces centres assurent une préparation rigoureuse aux agents pour mener des opérations sensibles en milieu hostile.

Renseignement humain (HUMINT)

Le renseignement humain (HUMINT) constitue une composante essentielle des activités de la DGSE. Il s’agit de collecter des informations à partir de sources humaines, telles que des informateurs, des agents infiltrés ou des contacts locaux. Cette approche permet d’obtenir des renseignements de première main sur des sujets d’intérêt stratégique, notamment dans des zones où les autres moyens de collecte sont limités. Les agents de la DGSE sont formés à établir et entretenir des réseaux de sources, garantissant ainsi un flux continu d’informations pertinentes.

Renseignement électronique (SIGINT)

Le renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) est une autre capacité clé de la DGSE. Il consiste à intercepter, analyser et exploiter les signaux électroniques, tels que les communications radio, satellitaires, les émissions radar ou les transmissions de données. Cette discipline est divisée en plusieurs branches, chacune se concentrant sur des types spécifiques de signaux. Le SIGINT permet de surveiller les communications adverses, de détecter des menaces potentielles et de fournir des informations cruciales aux décideurs.

Les capteurs techniques et satellites

La DGSE utilise une gamme de capteurs techniques et de satellites pour collecter des renseignements. Ces moyens incluent des systèmes d’écoute électronique, des capteurs optiques et infrarouges, ainsi que des satellites d’observation. L’utilisation de ces technologies permet une surveillance à grande échelle et en temps réel de zones d’intérêt, facilitant la détection de mouvements de troupes, d’activités suspectes ou de changements environnementaux. Ces outils technologiques complètent les autres formes de collecte de renseignement, offrant une vision globale des situations surveillées.

Opérations marquantes

Opérations réussies

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) a mené plusieurs opérations abouties, notamment dans le domaine de la libération d’otages. Par exemple, en 2004, les journalistes Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont été libérés en Irak après plusieurs mois de captivité. De même, en 2005, la journaliste Florence Aubenas a retrouvé la liberté grâce aux efforts coordonnés de la DGSE. Ces succès démontrent la capacité de l’agence à négocier et à intervenir efficacement dans des situations complexes.

Échecs notoires

Certaines opérations de la DGSE ont connu des issues défavorables. L’affaire du Rainbow Warrior en 1985 en est un exemple significatif. Lors de cette opération, le navire de Greenpeace a été saboté dans le port d’Auckland, entraînant la mort d’un photographe. Cet événement a provoqué une crise diplomatique majeure entre la France et la Nouvelle-Zélande. Un autre échec notable est la tentative de libération de l’agent Denis Allex en Somalie en 2013. L’opération s’est soldée par la mort de l’otage et de deux militaires français, ainsi que de plusieurs combattants adverses. Ces incidents ont mis en lumière les risques inhérents aux opérations clandestines.

Le rôle dans les conflits récents

La DGSE a joué un rôle dans divers conflits contemporains. Au Mali, elle a contribué à la lutte contre les groupes terroristes opérant dans la région sahélienne. En Syrie, l’agence a participé au ciblage et à l’élimination de terroristes entre 2016 et 2017. Concernant l’Ukraine, bien que les détails spécifiques soient classifiés, la DGSE surveille les évolutions du conflit et fournit des analyses pour orienter la politique étrangère française. Ces engagements reflètent l’implication continue de la DGSE dans la protection des intérêts nationaux et la sécurité internationale.

Recrutement et profils recherchés

Les métiers représentés

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) offre une diversité de plus de 300 métiers. Parmi ceux-ci :

- Analystes : évaluation des informations pour anticiper les menaces.

- Linguistes : traduction et interprétation de langues étrangères.

- Ingénieurs : spécialisations en informatique, cybersécurité, cryptologie, et traitement des données.

- Agents de terrain : collecte de renseignements sur le terrain.

D’autres domaines incluent le droit, la logistique, la chimie, et les finances.

Les voies de recrutement

La DGSE privilégie la diversité des parcours et propose plusieurs modes d’accès :

- Concours externes : ouverts aux candidats remplissant les conditions spécifiques, avec des épreuves écrites et orales.

- Candidatures spontanées : possibilité de postuler directement via le site officiel, notamment pour des postes techniques ou spécialisés.

- Recrutement militaire : intégration d’anciens militaires, en particulier pour les unités opérationnelles.

- Contrats d’apprentissage et stages : offres pour étudiants dans divers domaines techniques, logistiques et administratifs.

La sélection et formation

Le processus de recrutement comprend plusieurs étapes :

- Inscription : soumission du dossier de candidature complet avant la date limite.

- Épreuves d’admissibilité : épreuves écrites ou sélection sur dossier selon le poste.

- Épreuves d’admission : entretiens oraux pour évaluer les compétences et la motivation.

- Études psychologique et de sécurité : évaluations approfondies pour vérifier l’aptitude à travailler dans un environnement sensible.

Une fois sélectionnés, les nouveaux agents suivent une formation adaptée à leur poste, combinant théorie et pratique, pour les préparer aux missions spécifiques de la DGSE.

Les idées reçues et les réalités

Fiction vs réalité

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) est souvent idéalisée dans les œuvres de fiction. Des séries comme Le Bureau des Légendes ont contribué à façonner une image romancée des agents secrets. Cependant, la réalité diffère de ces représentations. Contrairement aux idées reçues, les missions de la DGSE ne se limitent pas à des opérations clandestines périlleuses. Une grande partie du travail consiste en des tâches analytiques et administratives, essentielles pour la collecte et l’interprétation des informations. De plus, les agents ne disposent pas de ressources illimitées et doivent souvent composer avec des contraintes budgétaires et logistiques.

Légalité et contrôle démocratique

La DGSE opère dans un cadre légal strict, soumis au contrôle des institutions démocratiques françaises. Suite à des affaires controversées, comme celle du Rainbow Warrior en 1985, des réformes ont été mises en place pour renforcer la transparence et la responsabilité de l’agence. Un auto-contrôle interne est exercé via une hiérarchie structurée, complété par des contrôles externes effectués par diverses instances gouvernementales et parlementaires. Ces mécanismes visent à assurer que les activités de la DGSE respectent les lois et les valeurs démocratiques de la République française.

Coopération avec les autres services français

La DGSE collabore étroitement avec d’autres services de renseignement français, tels que la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et la Direction du Renseignement Militaire (DRM). Cette coopération permet une meilleure coordination des efforts pour protéger les intérêts nationaux. Par exemple, dans la lutte contre le terrorisme, la DGSE fournit des informations sur les menaces extérieures, tandis que la DGSI se concentre sur les menaces internes. La DRM, quant à elle, apporte une expertise militaire, notamment en matière de renseignement sur les zones de conflit. Cette synergie entre les différentes agences renforce l’efficacité globale du dispositif de sécurité nationale.

Influence mondiale et zones d’opération

Présence en Afrique, Moyen-Orient, Europe de l’Est, Asie

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) est active dans plusieurs régions stratégiques. En Afrique, elle surveille les dynamiques politiques et sécuritaires, notamment dans la bande sahélo-saharienne, où des opérations comme Barkhane ont été menées pour lutter contre les groupes armés terroristes. Au Moyen-Orient, la DGSE collecte des informations sur les conflits en cours, tels que ceux en Irak et en Syrie, contribuant ainsi aux opérations françaises comme Chammal. En Europe de l’Est, elle suit de près les évolutions géopolitiques, en particulier dans des pays comme l’Ukraine, afin d’anticiper les impacts sur la sécurité européenne. En Asie, la DGSE s’intéresse aux enjeux liés à la prolifération nucléaire et aux tensions en mer de Chine méridionale.

Partenariats avec les Five Eyes, OTAN, Union européenne

Bien que la France ne soit pas membre de l’alliance des Five Eyes (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), elle entretient des relations de coopération avec ces pays dans le domaine du renseignement. Des discussions ont eu lieu par le passé concernant une éventuelle intégration de la France dans cette alliance, mais sans aboutir. Au sein de l’OTAN, la DGSE collabore avec les services de renseignement des autres pays membres pour partager des informations et coordonner des actions visant à assurer la sécurité collective. De plus, la France participe activement aux initiatives de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense, renforçant ainsi la coopération entre les services de renseignement européens.

Les activités en lien avec les grands enjeux géostratégiques

La DGSE joue un rôle clé dans la compréhension et l’anticipation des grands enjeux géostratégiques mondiaux. Elle est impliquée dans la lutte contre le terrorisme international, le suivi des programmes de prolifération nucléaire, la cybersécurité et la prévention des ingérences étrangères. Par exemple, la DGSE surveille les activités liées aux programmes nucléaires en Iran et en Corée du Nord, contribuant ainsi aux efforts diplomatiques internationaux pour limiter la prolifération. En matière de cybersécurité, elle travaille à détecter et contrer les cybermenaces visant les infrastructures françaises et européennes. Enfin, la DGSE participe à la protection des intérêts économiques français à l’étranger, en surveillant les risques liés à l’espionnage industriel et aux atteintes à la souveraineté nationale.

Les moyens technologiques et logistiques

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) s’appuie sur des moyens technologiques et logistiques avancés pour mener à bien ses missions de renseignement. Ces ressources comprennent des moyens aériens, des satellites, des systèmes de télécommunications sécurisés, des réseaux de renseignement locaux et des centres de traitement et d’analyse des données.

Moyens aériens et satellites

La DGSE utilise des satellites de télécommunications pour assurer des communications sécurisées entre ses différentes unités. Les satellites de la série Syracuse (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE) sont déployés à plus de 35 000 kilomètres d’altitude et offrent une liaison haut débit pour les informations transmises depuis des relais terrestres, aériens et maritimes. Ces satellites sont équipés de systèmes antibrouillage pour garantir la sécurité des communications. citeturn0search0

En complément, la DGSE bénéficie des capacités des satellites d’observation Helios, placés sous le contrôle de la Direction du Renseignement Militaire (DRM). Ces satellites fournissent des images de haute résolution pour le renseignement militaire et stratégique. citeturn0search20

Télécommunications sécurisées

Pour protéger ses communications, la DGSE utilise des systèmes de télécommunications sécurisés basés sur des satellites militaires dédiés. Ces systèmes assurent la confidentialité et l’intégrité des échanges d’informations sensibles entre les agents et les centres de commandement. citeturn0search0

Les réseaux de renseignement locaux

La DGSE entretient des réseaux de renseignement locaux dans diverses régions du monde. Ces réseaux sont constitués d’agents sur le terrain qui collectent des informations cruciales pour la sécurité nationale. Ces agents opèrent sous couverture et utilisent des technologies avancées pour transmettre les données recueillies aux centres d’analyse en France.

Les centres de traitement et d’analyse des données

Les informations collectées par la DGSE sont centralisées dans des centres de traitement et d’analyse des données. Ces centres utilisent des technologies de pointe en intelligence artificielle (IA) et en Big Data pour analyser de grands volumes de données. L’objectif est d’extraire des renseignements pertinents pour anticiper et contrer les menaces pesant sur la France. La DGSE recrute activement des spécialistes dans ces domaines pour renforcer ses capacités analytiques. citeturn0search1

La DGSE dispose d’une infrastructure technologique et logistique sophistiquée, intégrant des moyens aériens, des satellites, des systèmes de télécommunications sécurisés, des réseaux de renseignement locaux et des centres d’analyse de données avancés, pour mener efficacement ses missions de renseignement extérieur.

Un encadrement juridique et de contrôle

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), service de renseignement extérieur de la France, opère dans un cadre juridique strict défini par plusieurs textes législatifs et est soumise à divers mécanismes de contrôle visant à assurer la légalité et la légitimité de ses actions.

Les lois encadrant les activités de la DGSE

Les activités de la DGSE sont régies par le Code de la défense, notamment les articles D3126-1 à D3126-4, qui précisent ses missions et son organisation. Ces dispositions légales définissent le périmètre d’action de la DGSE, incluant la collecte de renseignements, la prévention des menaces contre la sécurité nationale et la protection des intérêts fondamentaux de la nation.

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a renforcé le cadre juridique applicable aux services de renseignement français, y compris la DGSE. Cette loi a établi des procédures claires pour l’utilisation des techniques de renseignement, tout en instaurant des garanties pour la protection des libertés individuelles.

Le rôle de la Délégation parlementaire au renseignement (DPR)

Créée par la loi du 9 octobre 2007, la Délégation parlementaire au renseignement (DPR) est une instance commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est chargée de contrôler l’action du gouvernement en matière de renseignement et d’évaluer la politique menée dans ce domaine. La DPR peut entendre le Premier ministre, les ministres concernés ainsi que les directeurs des services de renseignement, dont celui de la DGSE, afin d’assurer une surveillance parlementaire efficace.

La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), instituée par la loi de 2015, veille à la légalité des techniques de renseignement mises en œuvre par les services tels que la DGSE. Avant toute autorisation par le Premier ministre, la CNCTR examine la conformité des demandes, s’assurant qu’elles sont justifiées et proportionnées aux objectifs poursuivis. Ce contrôle préalable garantit que les activités de la DGSE respectent les droits fondamentaux et les libertés publiques.

Ces mécanismes législatifs et institutionnels assurent que la DGSE opère dans un cadre légal strict, sous une supervision attentive, afin de concilier efficacité opérationnelle et respect des principes démocratiques.

La DGSE face aux défis futurs

Adaptation au numérique et à l’intelligence artificielle

La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) intègre des technologies avancées pour améliorer ses capacités de renseignement. Par exemple, elle recrute des ingénieurs en recherche et développement spécialisés en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage profond. Ces experts développent des outils automatisés pour traiter des données non structurées telles que des enregistrements audio, des textes, des images et des vidéos. L’objectif est de faciliter l’analyse de volumes massifs de données et d’extraire des informations pertinentes.

Par ailleurs, la Direction générale de l’armement (DGA) a lancé des projets de recherche en 2018, notamment ARTEMIS, une infrastructure sécurisée adaptée aux spécificités de la défense, destinée au traitement massif de données, notamment à partir d’IA.

Les menaces hybrides

Les menaces hybrides combinent des actions conventionnelles et non conventionnelles visant à déstabiliser un État ou une organisation. Elles peuvent inclure des cyberattaques, des campagnes de désinformation, des pressions économiques ou l’utilisation de forces irrégulières. La DGSE doit identifier et contrer ces menaces multidimensionnelles qui évoluent constamment.

Une coopération renforcée avec les partenaires européens

Face à ces défis, la DGSE collabore étroitement avec ses homologues européens. L’Union européenne a mis en place le Centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides à Helsinki, en Finlande, illustrant la volonté commune de renforcer les capacités de défense face à ces nouvelles formes de menaces.

En outre, la DGSE participe à des initiatives européennes visant à améliorer la cybersécurité et à développer des réponses coordonnées aux défis émergents. Cette coopération s’inscrit dans une stratégie globale visant à assurer la sécurité collective et à protéger les intérêts nationaux dans un environnement international complexe.

Avion-Chasse.fr est un site d’information indépendant.