Le Breguet Br.5, biplan français de 1916, excella comme bombardier de nuit. Explorez son histoire, design, performances, missions et fin d’utilisation.

Le Breguet Br.5, biplan français conçu en 1915, entre en service en 1916 comme bombardier de nuit et chasseur d’escorte. Évolution du Breguet Br.4, il est propulsé par un moteur Renault de 164 kW (220 ch) ou Rolls-Royce Eagle de 186 kW (250 ch). Avec un équipage de deux hommes, il embarque une mitrailleuse Lewis de 7,7 mm ou un canon Hotchkiss de 37 mm. Sa vitesse atteint 130 km/h, adaptée aux opérations nocturnes. Utilisé par la France et le RNAS britannique, il opère jusqu’en 1917, notamment à Verdun. Plusieurs variants, comme le Br.5 Ca.2 et Br.6, émergent. Remplacé par le Breguet 14, il marque une étape dans l’aviation de la Grande Guerre. Cet article détaille son développement et son rôle.

L’historique du Breguet Br.5

Le Breguet Br.5 voit le jour en 1915, sous l’impulsion de Breguet Aviation, dirigée par Louis Breguet. Ce biplan s’inscrit dans l’effort de guerre français, alors que la Première Guerre mondiale exige des appareils polyvalents. Issu du Breguet Br.4, un bombardier déjà opérationnel, le Br.5 vise à répondre à une spécification de 1915 : transporter 300 kg de bombes sur 600 km. Le prototype vole à l’été 1915, à Villacoublay, propulsé par un moteur Renault de 164 kW (220 ch).

La production débute en 1916, en partenariat avec Michelin, qui assemble environ 150 unités sous la désignation BUC (Breguet-Michelin Concours). L’Aviation Militaire française adopte le Br.5 dès avril 1916, sous deux rôles : bombardier (Br.5 B.2) et chasseur d’escorte (Br.5 Ca.2). Le Royal Naval Air Service (RNAS) britannique commande 35 exemplaires, dont 25 sont construits par Grahame-White sous le nom G.W.19, équipés du Rolls-Royce Eagle de 186 kW.

Dès octobre 1916, le Br.5 se spécialise dans les missions nocturnes, les raids diurnes devenant trop risqués face aux chasseurs allemands. Sa carrière opérationnelle s’étend jusqu’en 1917, mais il est vite éclipsé par des appareils plus avancés, comme le Breguet 14. Environ 200 unités sont produites, un chiffre modeste reflétant ses limites techniques et tactiques face à l’évolution rapide de l’aviation militaire.

Le design du Breguet Br.5

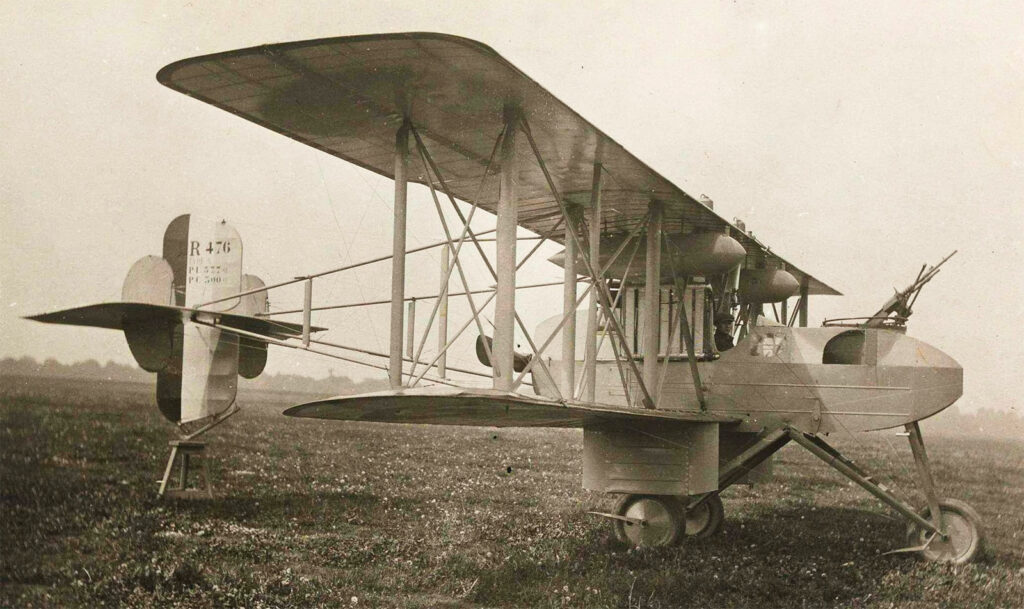

Le Breguet Br.5 adopte une configuration biplan classique. Ses ailes, d’une envergure de 17,5 m, sont inégales, l’aile supérieure dépassant l’inférieure. Elles sont soutenues par des mâts et des câbles, avec une structure en bois recouverte de toile. Le fuselage, long de 9,5 m, présente une forme rectangulaire simple, surnommée « baignoire » par les équipages. Construit en bois, il pèse 1 100 kg à vide.

Le moteur Renault de 164 kW, placé derrière le pilote, entraîne une hélice bipale de 2,8 m en configuration poussante. Cette disposition libère le nez pour l’observateur-mitrailleur. Certains exemplaires britanniques reçoivent le Rolls-Royce Eagle de 186 kW, avec des radiateurs adaptés. Le train d’atterrissage tricycle fixe, avec deux roues avant et une béquille arrière, assure une stabilité au sol. La hauteur totale atteint 3,9 m, marquée par une dérive verticale unique.

L’armement varie selon la mission. Le Br.5 B.2 embarque une mitrailleuse Lewis de 7,7 mm sur le plan supérieur, tirant vers l’arrière. Le Br.5 Ca.2, pour l’escorte, peut recevoir un canon Hotchkiss de 37 mm à l’avant, pesant 100 kg. La charge utile atteint 300 kg de bombes, stockées sous le fuselage. Ce design, fonctionnel mais rustique, reflète les standards de 1916, avant l’adoption massive du métal dans l’aviation.

La performance du Breguet Br.5

Le Breguet Br.5, avec son moteur Renault de 164 kW, atteint une vitesse maximale de 130 km/h à basse altitude. Le Rolls-Royce Eagle de 186 kW pousse cette valeur à 135 km/h sur les G.W.19 britanniques. Ces chiffres, compétitifs en 1915, deviennent moyens en 1916 face aux chasseurs comme le Fokker E.III (140 km/h). Son taux de montée, à 2 m/s, lui permet d’atteindre 3 000 m en 25 minutes.

Avec une masse maximale de 1 700 kg et une surface alaire de 50 m², la charge alaire s’établit à 34 kg/m². Cela offre une portance correcte, mais la traînée, due aux câbles et mâts, réduit la maniabilité. L’autonomie, avec 200 litres de carburant, avoisine 600 km, soit 4 heures de vol à 150 km/h en croisière. Le décollage nécessite 400 m, une distance longue pour les pistes avancées.

Les essais montrent une stabilité acceptable, mais le moteur Renault souffre de pannes fréquentes. Le Br.5 excelle dans les missions nocturnes, où la vitesse importe moins. Comparé au Farman F.40 (135 km/h, 400 kg de charge), il offre une capacité similaire, mais une agilité moindre. Ces performances, limitées dès 1916, justifient son transfert rapide vers des rôles secondaires.

Les variants du Breguet Br.5

Le Breguet Br.5 se décline en plusieurs versions distinctes. Le Br.5 B.2, bombardier standard, utilise le moteur Renault de 164 kW. Produit à environ 150 exemplaires par Breguet et Michelin, il embarque 300 kg de bombes et une mitrailleuse Lewis de 7,7 mm. Il entre en service en avril 1916 pour des raids nocturnes.

Le Br.5 Ca.2, chasseur d’escorte, se distingue par son canon Hotchkiss de 37 mm à l’avant. Moins de 50 unités sont fabriquées, car le canon alourdit l’appareil à 1 800 kg, affectant ses performances. Il protège les bombardiers, mais son usage reste limité par sa lenteur. Le G.W.19, version britannique, intègre le Rolls-Royce Eagle de 186 kW. Avec 25 exemplaires, il adapte le Br.5 aux besoins du RNAS, améliorant légèrement la vitesse.

Le Br.6, dérivé du Br.5, adopte un moteur Canton-Unné de 179 kW (240 ch). Produit en petite série (20 unités), il répond à des soucis d’approvisionnement en moteurs Renault. Ses radiateurs plus petits réduisent la traînée, mais les performances globales stagnent. Ces variants, bien que variés, ne révolutionnent pas le concept initial, restant cantonnés à des missions spécifiques jusqu’en 1917.

Les missions du Breguet Br.5 au combat

Le Breguet Br.5 entre en action en avril 1916, principalement comme bombardier de nuit. En France, il équipe des unités comme la BOM 115, opérant sur le front ouest. Lors de la bataille de Verdun, en juin 1916, il bombarde des dépôts allemands, larguant 300 kg de bombes à 2 000 m d’altitude. Ces raids nocturnes limitent les pertes face aux chasseurs ennemis.

Le RNAS britannique déploie ses 35 Br.5 et G.W.19 depuis Dunkerque. En mars 1917, un raid sur Braila, en Roumanie, coule un navire et endommage d’autres, prouvant une efficacité tactique ponctuelle. Cependant, sa vulnérabilité aux tirs antiaériens cause des pertes régulières. Le Br.5 Ca.2 escorte des Farman F.40 en Belgique, abattant parfois des appareils légers avec son canon de 37 mm, mais sa lenteur le handicape.

Dès octobre 1916, les missions diurnes s’arrêtent, les Albatros D.I (175 km/h) surclassant le Br.5. Les opérations nocturnes dominent jusqu’en 1917, où il cible des positions arrière. Ses succès, modestes, contrastent avec ses échecs diurnes, soulignant une adaptation forcée aux réalités du conflit. Environ 50 % des unités sont perdues avant 1918, un taux élevé pour une production limitée.

Un dernier mot

L’utilisation du Breguet Br.5 s’achève fin 1917. Après 18 mois de service, ses défauts – vitesse limitée à 130 km/h, maniabilité réduite et exposition aux tirs – le rendent inadapté aux combats évolutifs. En France, les escadrilles le retirent dès juillet 1917, remplacé par le Breguet 14, plus rapide (177 km/h) et robuste grâce à sa structure métallique.

Le RNAS suit en 1917, reléguant ses Br.5 à des rôles d’entraînement après l’adoption du Handley Page O/100 (156 km/h, 900 kg de bombes). Quelques appareils servent jusqu’en 1918 pour former des équipages, mais aucun ne subsiste après la guerre. Sur environ 200 unités produites, la moitié est détruite en opération, le reste ferraillé.

Le Br.5 influence indirectement le Breguet 14, qui reprend son concept biplace tout en innovant. Son abandon reflète l’accélération technologique de 1916-1917, où les biplans légers cèdent aux appareils plus puissants. Il demeure une note dans l’histoire de Breguet Aviation, illustrant les tâtonnements d’une époque de transition vers une aviation moderne.

Retour sur la section WARBIRDS.