Découvrez l’histoire du Lohner C.I, biplan de reconnaissance austro-hongrois de 1916. Explorez son design, ses performances, ses missions et son rôle dans la Première Guerre mondiale.

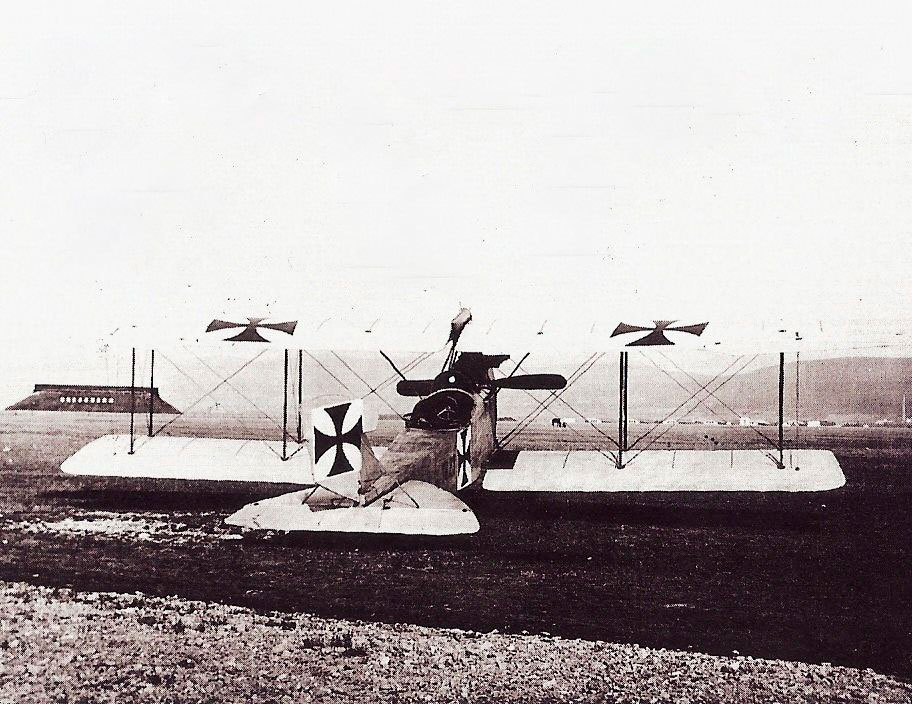

Le Lohner C.I, biplan de reconnaissance austro-hongrois introduit en 1916, a marqué l’aviation militaire de la Première Guerre mondiale. Évolution du Lohner B.VII, il se distingue par un moteur Austro-Daimler de 160 ch et une mitrailleuse Schwarzlose de 8 mm montée en poste arrière. Utilisé principalement pour des missions de reconnaissance et de bombardement léger, il équipe les k.u.k. Luftfahrtruppen sur les fronts italien et oriental. Sa structure en bois, ses ailes en flèche et son train fixe reflètent les standards de l’époque. Avec environ 40 exemplaires produits par Lohner et Ufag, le C.I offre des performances modestes (137 km/h, plafond de 3 500 m). Remplacé dès 1917 par des appareils plus avancés, il reste un témoin clé de l’aviation austro-hongroise.

L’historique du Lohner C.I

Le Lohner C.I émerge dans un contexte de guerre où l’Autriche-Hongrie cherche à renforcer ses capacités aériennes. Développé par Jakob Lohner Werke à Vienne, ce biplan de reconnaissance armé voit le jour en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Il s’inscrit dans la lignée des biplans Lohner, dérivant directement du B.VII, lui-même une amélioration des modèles B.I à B.VI conçus avant 1914. Le B.VII, adopté dès août 1915, répond aux besoins de reconnaissance des k.u.k. Luftfahrtruppen, mais ses versions initiales manquent d’armement standardisé. Le C.I corrige cela en intégrant dès sa conception une mitrailleuse Schwarzlose de 8 mm pour l’observateur arrière.

La production, limitée à environ 40 unités, est assurée par Lohner (série 18) et Ufag (série 18.5) à Budapest. Contrairement au B.VII, le C.I adopte un capot moteur, améliorant l’aérodynamisme. Son coût unitaire, bien que non précisément documenté, peut être estimé à environ 15 000 euros actuels, en tenant compte des standards industriels de l’époque. Utilisé dès 1916, il opère sur les fronts italien et oriental, mais sa production s’arrête en 1917, dépassée par des biplans plus performants comme le Brandenburg C.I. Le Lohner C.I incarne une étape transitoire dans l’aviation austro-hongroise, répondant aux exigences tactiques urgentes avant l’arrivée de technologies plus avancées.

Le design du Lohner C.I

Le Lohner C.I adopte une conception classique pour un biplan de reconnaissance de 1916. Sa structure repose sur un fuselage en bois à section rectangulaire, recouvert de contreplaqué, sauf à l’avant où des panneaux métalliques protègent le moteur. Long de 9,22 m, avec une envergure de 13,46 m, il affiche une hauteur de 3,25 m. Ses ailes biplanes, en flèche légère, forment une configuration sesquiplane : l’aile supérieure, plus large, mesure 13,46 m, contre 10,5 m pour l’inférieure, décalée vers l’arrière. Les ailes, en toile tendue sur une ossature en bois, sont reliées par deux paires de montants par côté et des câbles d’acier, garantissant rigidité et stabilité.

Le train d’atterrissage fixe, de type bicyclette, comprend deux roues de grand diamètre (environ 80 cm) montées sur un essieu rigide, soutenues par une structure tubulaire. Un sabot arrière complète le système. L’empennage, avec une dérive verticale et des plans horizontaux en flèche, assure un contrôle précis. Le cockpit biplace, ouvert, place le pilote à l’avant et l’observateur à l’arrière, ce dernier disposant d’un support pivotant pour la mitrailleuse. Le moteur Austro-Daimler 6, un 6-cylindres en ligne refroidi par eau, est logé sous un capot profilé, entraînant une hélice bipale en bois. Ce design, fonctionnel et robuste, reflète les contraintes industrielles et tactiques de l’Autriche-Hongrie en guerre.

La performance du Lohner C.I

Le Lohner C.I, propulsé par un moteur Austro-Daimler 6 de 160 ch (118 kW), atteint une vitesse maximale de 137 km/h à basse altitude, une performance modeste pour 1916. Sa vitesse de croisière, autour de 110 km/h, convient aux missions de reconnaissance prolongées. Avec une masse à vide de 900 kg et une masse maximale de 1 360 kg, il affiche un rapport poids/puissance limité, impactant sa maniabilité. Son plafond opérationnel culmine à 3 500 m, mais il opère généralement entre 1 500 et 2 500 m pour optimiser l’observation.

L’autonomie, estimée à 3 heures, permet de couvrir environ 330 km, suffisante pour survoler les lignes ennemies et revenir. Son taux de montée, environ 2,5 m/s, reflète une ascension lente, le rendant vulnérable aux chasseurs adverses comme le Nieuport 11. La charge utile, limitée à 200 kg, inclut l’armement (une mitrailleuse Schwarzlose de 8 mm) et parfois de petites bombes de 10 à 20 kg. Comparé au Brandenburg C.I, plus polyvalent, le Lohner C.I souffre d’un moteur sous-dimensionné et d’une agilité réduite. Ces caractéristiques, adaptées aux missions de reconnaissance statique, le rendent rapidement obsolète face à l’évolution rapide des combats aériens.

Les variants du Lohner C.I

Le Lohner C.I se décline en deux versions principales, reflétant les besoins tactiques de l’Autriche-Hongrie. La première, désignée série 18, est produite par Lohner à partir de 1916. Cette version standard sert à la reconnaissance armée et au bombardement léger. Elle intègre une mitrailleuse Schwarzlose de 8 mm en poste arrière et peut emporter jusqu’à 200 kg de bombes légères. Environ 25 exemplaires sortent des usines Lohner, équipés du moteur Austro-Daimler de 160 ch. Leur structure robuste, avec fuselage en contreplaqué et ailes en toile, privilégie la fiabilité.

La seconde version, série 18.5, est fabriquée par Ufag à Budapest. Allégée de 50 à 70 kg grâce à des ajustements structurels, elle vise une meilleure agilité pour la reconnaissance rapide et la formation. Environ 15 unités sont construites, certaines dépourvues de bombes pour des missions d’entraînement. Les deux variants conservent les mêmes dimensions (envergure de 13,46 m, longueur de 9,22 m) et performances (vitesse maximale de 137 km/h, plafond de 3 500 m). Des différences mineures, comme des capots moteur simplifiés sur la série 18.5, distinguent les modèles. Aucun autre variant significatif n’est recensé, la production totale restant limitée à 40 unités, stoppée en 1917 face à des biplans plus modernes.

Les missions du Lohner C.I au combat

Le Lohner C.I entre en service en 1916 au sein des k.u.k. Luftfahrtruppen, principalement sur le front italien et, dans une moindre mesure, sur le front oriental. Sa mission principale consiste à effectuer des vols de reconnaissance au-dessus des lignes ennemies, photographiant positions, tranchées et mouvements de troupes. Équipé d’une caméra aérienne rudimentaire, il permet aux commandants austro-hongrois de planifier des offensives, notamment lors de la bataille de l’Isonzo (1916-1917). Sa mitrailleuse Schwarzlose de 8 mm, maniée par l’observateur, offre une défense contre les chasseurs ennemis, bien que sa faible maniabilité le rende vulnérable.

Le C.I participe également à des bombardements légers, larguant des bombes de 10 à 20 kg sur des cibles tactiques comme des dépôts ou des concentrations de troupes. Sur le front italien, il opère depuis des bases près de Trieste, ciblant les positions italiennes. Cependant, ses succès sont limités : sa vitesse de 137 km/h et son plafond de 3 500 m l’exposent aux chasseurs Nieuport et SPAD. Plusieurs C.I sont abattus en 1916, notamment lors de missions diurnes mal protégées. Sur le front oriental, face à une aviation russe moins organisée, il rencontre plus de succès, cartographiant les lignes près de Lemberg (Lviv). Environ 30 % des C.I sont perdus au combat, reflétant leur fragilité face à l’évolution des tactiques aériennes.

Le dernier mot

L’utilisation du Lohner C.I s’achève progressivement dès 1917, supplanté par des biplans plus performants comme le Brandenburg C.I et le Phönix C.I. Sa production, arrêtée après environ 40 exemplaires, reflète son rôle transitoire dans l’aviation austro-hongroise. Relégué à des missions secondaires, comme l’entraînement des pilotes ou la reconnaissance en zones peu disputées, il disparaît des premières lignes avant la fin de la guerre. Aucun C.I n’est recensé après l’armistice de 1918, les exemplaires survivants étant probablement démantelés ou abandonnés.

Son remplacement s’explique par ses limites techniques : une vitesse maximale de 137 km/h, un plafond de 3 500 m et une charge utile de 200 kg ne suffisent plus face aux chasseurs alliés et aux nouveaux biplans polyvalents. Le Brandenburg C.I, avec un moteur de 200 ch et une meilleure agilité, répond mieux aux exigences des combats de 1917-1918. Le Lohner C.I, malgré ses contributions à la reconnaissance et au bombardement léger, incarne une technologie dépassée dès son déploiement. Il laisse peu de traces dans l’histoire aéronautique, sinon comme un exemple des contraintes industrielles et tactiques de l’Autriche-Hongrie. Son héritage réside dans l’expérience acquise par les k.u.k. Luftfahrtruppen, qui pave la voie à des appareils plus modernes jusqu’à la dissolution de l’empire en 1918.

Retour sur la section WARBIRDS.